标题:2008年度“兰亭诸子”获奖作者批评榜

编者按:由

转自《书法报》

书法艺术网:

http://www.sfrx.cn/paper/html/20100203/sfrx1402.html

刘颜涛 王 丹 王金泉 张公者 刘灿铭

杨耀扬 胡秋萍 杨 剑 刘葆国 沈鼎雍

羊晓君 毛燕萍 宋旭安

兰亭诸子批评榜之刘颜涛

■周德聪

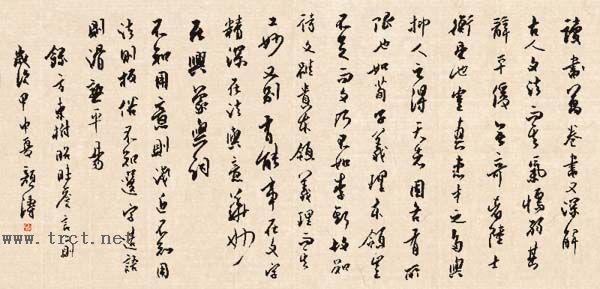

他在书法创作上,经常示人的大多是其篆书,偶尔亦有隶书、行书、小楷面世。或许是生长于甲骨文之乡安阳的缘故,使得他先天地便与最古老的文字有了某种因缘,随着年龄的增长、知识的积累与书法兴趣的日增,甲骨文金文也就与之如影随形。古文字的变化多端,赋予了书法艺术的诸多潜质,而识篆、写篆与用篆,又必须用学问家坐冷板凳的精神与毅力去钻研,艺术追求的狂热与文字研习的冷静,这无疑是一对矛盾,是一个艺术家,尤其是书法家必须解决的矛盾,要想在篆书这一古老的文字系统中驰骋艺术的想象,精骛八极、视通万里,必须在古文字学上有所作为,弄懂弄通其渊源与流变,知其形、诵其声、释其义,唯如此,才有可能将篆文用于书法创作,并于此中寄托其幽微的情思。

颜涛长于侪辈的写篆能力,正是缘于他对古文字学及钟鼎盘铭的慧心研究,他在《习篆体会点滴》中如是说:“我早年学习篆书由王福庵《说文部首》入手,上溯《秦泰山刻石》、《秦石鼓文》……于《毛公鼎》、《墙盘》、《颂鼎》、《大盂鼎》、《虢季子白盘》多有着力处,其中以《毛公鼎》用功最勤。”他的篆书作品有力地印证了他的言说,在当代诸多的书法展览上,不乏用甲金文字创作书法作品入选入展乃至获奖者,然仔细观察,大多尚局限于对联集字的范围,而鸿篇巨制则少得可怜。然而,颜涛的篆文书法,除了字数较少的绝句对联而外,许多则是洋洋洒洒的巨幅中堂及屏条,或四屏,或八屏,因文字多寡而异,设若没有古文字应用权变的能力,与书法创作形式构成的语言,意境生成的通会,断难诞生文字众多、篇幅硕大的书艺精品。

他在笔墨语言的锤炼上,是下过“笨功夫”的,也即是说,他将取法的范围圈定之后,便在这一系列传统的经典中浸淫日久,几欲废寝忘食。“我学习《毛公鼎》时,曾一式五册,分置于案边、床头、厕间、办公室,并拆一册张贴于墙壁四周,心摹手追,形影不离”。这份虔诚与执著,在浮躁的当下,尤其显得可贵,其实甲骨也好,钟鼎也罢,其文字遗迹随着时代的远去,线条的残破与模糊,为后人的效法带来难度,因为他们都是经历了二度契刻与制作的过程,它们的坚韧、浑厚、遒劲、圆润、丰盈的线条质感,成为后世书人追求的最高境界。颜涛篆书的线条,始终保持着中锋用笔的特质,含蓄、凝练、素朴、深沉之中,贯注着力的疾行与涩进。他写甲骨文,泯却了些许的方折,而略带圆转的笔姿,将一种瘦劲的起收略呈尖利的用笔化作含而不露、快慢有致的线条凸显,而且我们在这种笔墨化的过程中能感受到一种节奏与韵律,因为他将单一的线条变得有浓有淡、有枯有润乃至有粗有细、有藏有露了,这无疑是一种生命活力的表征。对于金文,颜涛无论是在取法对象的选择上,还是在笔墨语言的追求中,都有自己独到的领悟,他在保持金文线条圆转与厚实的基础上增益其苍茫与柔秀,从而使其金文书法不仅具有传统的滋养,而且带有个性化特征。

他精心于篆书的结字,游刃于龟甲钟鼎,而能贯通,或修长、或方正、或扁平,皆随势而生发,尤其是字之偏旁部首与其他结构单位的挪移与重组,使得本来趋向平正对称的空间具有了令人耳目一新的感觉,这当然得力于他的创造性思维。因为能将古老的文字焕发新的异彩,而且这种新理异态又不破坏其古朴典雅的内质,大概要算是达于融通之境了。当我们对其结字进行赏玩时,即会感到平稳端正之中不乏欹正互渗,意蕴绵密之时更有萧散之趣,用笔的不激不厉与结构的疏密开合相得益彰。

通观颜涛篆书的章法,总体上呈现出一种严谨,而这种谨严的确表现得相当通脱,虽为经意,然却自然。加上其落款以行书辅之,可谓动静相映,情趣横生。

在刘颜涛以大篆为主导的书法作品中,我们也依稀感到熟稔之后的某种程式正在侵袭,过于平正的笔法与过于稳健的结字不免使人产生单调感,所谓“熟后生”应该引起颜涛的警觉。其实在篆书系统中《散氏盘》、《秦诏版》的生拙与奇崛,不妨也纳入临摹的视野,或可拯救甜熟的危途。

刘颜涛隶书在总体格调上,无论是其用笔与结字,都与篆书相近,对于隶书横向展拓的字势以及蚕头雁尾的笔势未能充分发挥,故显得整饬有余而气势不足,虽然隶书用篆籀笔法可增益其古,但毕竟隶书有不同于篆书之所在,这是需要悉心体味的!

相对于他的篆书,其楷书和行书略有逊色,学问文章之气还未能在书写之中自然流露,当然这是一种渐修的过程,不可一蹴而就。当今书家,能为诸体且擅一体已属不易,诸体并美作为一种期盼可,而作为一种要求则未免苛刻。

详见书法艺术网:http://www.sfrx.cn/articles.php?id=2135

(资料暂缺待补)

(资料暂缺待补)

周德聪/文

张公者崭露头角于书坛,是因其篆刻艺术在中国书协主办的多届大展上频频入展与获奖,后来又兼及绘画与书法,从而确立了新时期文人书画篆刻家的形象。

篆刻与书法在很大程度上都是讲究师承的一门艺术,它们的基础是“技”,而其追求的目标则是“道”。“技艺”的获得,必仰仗对传统经典的临摹,舍此别无二途。

“篆刻”一词,应作两层解析:一为篆,二为刻。篆,作为一种古老的文字,是秦以前的各个历史阶段的字体总称,对这些文字的认识、理解与运用,需要建立在对各种篆文书写训练的基础上,不然,其篆文是否合法即成问题,更遑论篆字的风格追求了。

张公者,作为当代的一位有思想、有一定影响的篆刻家,对篆书的一往情深,自然昭昭。他不仅在先秦时期的龟甲钟鼎中汲取养分,更在秦玺汉印以及不同风格流派的印章中借鉴其法,尽管这些方法迹化在他的篆刻里,已很少看到传统的影子,而更多的是个性与时风!真正的创作,应当是“无中生有”,而不是停留在对古人的忠实临摹与借鉴上。把既成的经典模仿得再像,充其量是个“书奴”与“印奴”,有道是“随人作计终后人,自成一家始逼真”,张公者在篆刻上的探索,印证了“以最大的勇气打进去,又以最大的勇气冲出来”的意义。

也许正是基于他不满足于古代篆刻的工稳与精细,也不甘心于所谓“法”对他的束缚,才在其方寸天地中表现出极大的抒情性与叛逆性,他的篆刻于是也便有了时风的影子。

其实,时风是可以理解为“时代风气”的,公者成长的这个时代,是展览文化、视觉文化泛化的时代,他不可能超越大众的审美意识,而在作品中表现出远离时代的祈尚。在张公者的篆刻里有其强烈的写意色彩,他白文印的线条圆浑、饱满,虽为刻痕而保留了毛笔的书写性。其朱文印线条劲挺,不乏残破,又很好地彰显了“金石味”。所有这些,皆缘于其刀法的熟稔与通会。韩天衡先生认为,公者的用刀,具有“鲜、灵、重、浑”的优势。细审之,这“鲜”是对他刀法创新的赞赏,其切、披、凿、砸、刮、击、打,南北兼容,古今互渗,都在随意的驱遣与掌控之中;“灵”即是对其天赋的赞美,也是对他使刀如笔,转折多变,机巧灵敏的肯定;“重”是对“力”的讴歌,运刀气势充盈,铿锵有声,斩钉截铁,富于沉雄;“浑”则是鲜、灵、重的刀法在审美境界上的升腾,是“返虚入浑”,是自然浑成。一个想在篆刻上有所作为的人,如果只会写篆或在篆法上有通变的能力,而不具有自己独特的刀法,并以“刻”的方式表达其审美意趣,令文字“站立起来”,终究难以成家。

我们认为,公者在“篆”与“刻”上,都达到了一定的高度,虽然离独特印风的创立还有一段距离,但从其篆刻作品中所透射出的个性色彩与审美趣尚看,其可塑性与发展空间都还很大。

张公者是一个外表沉静而内心狂野的人,这不仅表现在他的篆刻具有个性张扬的特征,更表现在他的书法创作游走在传统与现代的边缘。无论是篆书还是行草,浪漫主义是其主导。或许是因为篆刻的缘故,他的篆书作品通常以少字数来营构大章法,讲究气势而不太注意细节,故用笔雄肆奔放,锋颖聚散,一任自然;结字造型更是将变形、夸张用到极致,个中机趣、稚趣、拙趣与其印风吻合。印面上篆书的形质最终体现在刀法与刀意上,而且可以根据理想进行修饰,而书法之篆是不能修饰的笔迹,他的线形与质地,直接反映出一个书家技法锤炼的深浅程度。以此观之,公者篆书的线条不如篆刻之线的凝练与力感,虽然形粗,但内在骨力不够,笔画之间的搭配显得生硬,有的甚至错位,缺乏“婉而通”的气韵。

张公者的行草总体上有徐青藤、蒲华遗风。用笔提按使转随其性欲、线条有枯润之变,但枯笔过甚,尤其是行草的速度与节律没有很好地掌控,太过匆促急迫,有的线质显得飘浮,有些缠绕也交代不清,再加上用笔太小,储墨有限,力量生猛,以致笔根着纸,锋颖时或散乱,从而失去了线条奔放的外形应该具有的内敛笔意。

公者在行草书中也显示出章法经营的胜擅,或有绘画对其的影响,尤其是大疏大密的分布,不仅体现在字内空间的显现,他在行与行之间的呼应与穿插也是别具匠心的。虽然如此,与他的篆刻相比,我以为有一定的差距,主要表现为笔法、结字与格调品位上,还需更进一步提升。一方面应在传统中继续挖掘,吸收养料,另一方面也不可忽视其对“当代性”的正确理解与表达。

(资料暂缺待补)

(资料暂缺待补)

(资料暂缺待补)

(资料暂缺待补)

(资料暂缺待补)

兰亭诸子批评榜之沈鼎雍

■周德聪

肖形印,是我国印章艺术的重要组成部分,有着悠久的历史,具有相当高的艺术价值和史料价值。它以古朴典雅的造型,浑穆苍劲的风格,洗练传神的笔触,在方寸天地之中创造了一个丰富多彩的世界,吸引众多的篆刻家沉潜其中。沈鼎雍便是活跃在当代、以肖形印为主要研究对象且具有一定创造潜力的篆刻家。

他的肖形印具有浓厚的宗教意味,其所肖之形大多为观音菩萨之类。他的造像印作简洁明快,写意色彩浓郁,笔意精微,刀法沉着,一派空明,如入仙家之境。大凡对艺术挚爱之人,多有宗教情怀,置身喧嚣都市,遥寄仙界静谧。于千佛草堂之中,澄怀味象,刀石亲吻,碰撞生情,于是便有了鼎雍肖形印之绘画功底与篆刻修为的浑融无际,这种神与物游、刀与石契的对话,无论是对于形下之技,还是对于形上之道,都将产生深刻的影响。

他自言“肖形印不在于印面所刻形、物之多少,更不在于外形的逼真程度如何,而在于所要表达的形象之神态与情趣”。可见,肖形印在“形”与“神”的取舍上,是重神而轻形的。在这一点上它与书法的“唯观神采,不见字形”可谓同一机杼。既然肖形,其形必彰,不然这“神”将无所依傍。因而审美中的重神轻形,在创作上却是以形为其根基的,“形”之不存“神”将焉附?

作为印章,它必须保持印面的章法布置在合于“篆刻”的前提下,有其自身的独创性,如人物造像的主体与边栏之间所构成的疏密、轻重、呼应、断连、虚实等,在沈鼎雍的肖形印中,有他自己的个性化表达。

首先是他人物造像所使用的线,明显地具有书法的意趣,或点或线或面,都能看出笔墨韵味,他在调动这些语言为所肖之形构图服务时,虽呈文饰之像,却显文字之魂。如他的一方长形肖形印所表达的一组图形——击乐、舞蹈、弹琴,人物造型抽象,动作简练传神,线条婉畅,曲与直、点与线、方与圆的对比构成,有如象形文字的某种机趣。

其次是他的构图深蕴着作者的匠心,或对称分布,或偏向一侧,或重心向下,或依石而造,皆有机趣且充满动感。显然这是一种对生命活力的本真追求。其情其态,虽然高简,却栩栩如生。所造佛像的莲花基座,稳实而富于变化,或朱或白的点瓣,在似与不似之间,将图案与符号融为一体,构成他肖形印的一种特殊语言。

最后是他对印章边栏的处理,或敲或击,或切或刻,或直或曲,或断或连,尽显苍茫与古拙。然细窥所有印边,“做”的痕迹稍嫌过之。如许多锯齿状的边线,人工修饰之后却乏自然之美。尽管“做印”也是篆刻的一种技法,但这种技法必须以“自然”为皈依。也即是说,如何在“做”的效果上泯却人工之痕而呈无为之象,尚待鼎雍思而践之。

除了肖形印外,沈鼎雍也刻朱文、白文印,其朱文多作鸟虫篆法,线条绵密而曲尽其意,章法满布又朗畅空灵,以鸟虫之形所作文字之线,粗细变化自然,于抽象之中凸显具象形象,于具象之中抽绎物理字势,可谓互为生发,相映成趣。其白文印以汉印为宗,整饬平稳,不受时风熏染而存自家本色。乃师韩天衡先生对他的影响在其印作中亦有体现。稳健的布局,对称的分布,方形的结字,都可能导致印面的呆板,然而他却将篆文的点画刻得婉曲生动,流畅自然,这样使得外在的静与内在的动产生张力,从而给欣赏者带来怡悦。

沈鼎雍的篆书作品以小篆为主,线条瘦劲,曲直合度,结构端庄,透出雅致。遇重字则施以变化,且所变有其出处。款字辅以隶书,其体虽变然未臻和谐,篆书作品用隶书落款不若行草更有意趣,因为它们之间的相互搭配才能丰富其动与静、疏与密的审美内涵。

作为一个篆刻家,写篆是其基本功课,用篆是其实践能力,而凿刻是其方法手段,唯有读书、游历、思考、颖悟,才是提升境界的必由之路,品格存乎文心,心境决定意境,未知鼎雍以为然否?!

详见2010年1月6日《书法报》

书法艺术网:http://www.sfrx.cn/paper/html/20100106/upload/11263267545911.jpg

|

兰亭诸子批评榜之羊晓君 ■周德聪

2010年1月20日《书法报》 |

兰亭诸子批评榜之毛燕萍

■周德聪

从毛燕萍《砚余燕语》中得知,她涉足文艺不止于书画,更浸乎诗文,于陶然草堂,植花种草,琴韵悠然,是一位风雅而富有生活情趣的女士。这在经济大潮席卷的当下,尤显难得。

从其诗、书、画多方实践来看,她显然是在着力构建一个文人书画家的形象,并于诗情画意、书风琴韵的互为陶染中,提升人格修养与精神境界。这无疑也是她的一种理想所在。

毛燕萍在诸艺之中,似乎更倾心于书法的修为。她的诗画兼修我们可以理解为对书法的烘托和性情的涵养,因而她的书法作品在总体风格上呈现出一种精致与典雅。

据说,她能五体,但平常所见多是楷行,或者隶书。楷书作品多以小楷示人,用笔细腻,起收动作精准,性情自然流露,线条刚劲爽朗,富有内在骨力,非有长期临池之功不能至也。观其笔法体势,多在唐代诸家之间游弋,似得褚遂良、柳公权之筋骨,虽清丽可人,然未臻古雅。如若在此基础上,溯源钟王,于紧结之中增益萧散,于劲挺之中增益款曲,或可于平正之中凸显风流韵致。

唐人楷书在笔法与体势的变化上为后人留下的创造性空间不大,因为它太成熟,在某种意义上已定型化、程式化了,而处于魏晋的钟王楷书,则是初成之际,其笔法源于草隶、草书或行书,在提炼中逐步形成的楷书笔法,难免有不成熟或多种笔法杂糅的痕迹。正是这种未定型,为后人的创造提供了空间,钟王楷书的工夫与天趣,拙朴与率真,在后人眼中,都是“古意”的自然表征。对于古人,是不期古而自古;对于今人,是师法古还需有古意乃佳。

毛燕萍的小楷虽取法唐人,但审美趣味趋今,与其死守唐法,不如在元明楷书中探得消息。因为元明小楷胎息晋人而不失风雅。尤其是赵子昂与文徵明的小楷,在法度与意趣上上承魏晋,下启后昆,值得我们师法与借鉴。

毛燕萍的隶书,所见不多,仅就发表在2008年第50期《书法报》上的“登楼临泉联”谈点浅见。看得出,她以女性特有的慧心,于东汉《曹全碑》上下过功夫,点画用笔舒展流畅,结字聚散纵横飘逸,线条所表现出的弹性美与韵律美,犹如悠扬的小夜曲,轻松自如,静谧恬淡。在这件隶书对联中,她似乎也借鉴了清人笔法与结字。有的是地道的汉碑,有的又像清隶,有伊秉绶的影子。细窥全幅,有集字嫌疑,风格尚未统一。署款亦欠考究,字距过大,显得松散。

毛燕萍的行书在总体格调上试图表达出“晋韵”风流,用笔干净,结字清雅,章法通透。在线条的粗细变化之中表现她提按顿挫的笔法功力。她也很注意行草书中断连、疏密、大小之变所形成的节奏与韵律。但仔细推敲,用笔略嫌简单,尤其是在转折的处理上,招数不多,刚硬有余而委婉不足。直线多、曲线少,顺势多、逆势少,笔势变化不够丰富,亦未能尽“字之真态”,在一种十分熟练的书写中表现出自己的程式,缺乏应有的开合与萧散的意趣。书写是容易形成定势的,当这种定势成为一种习惯,的确是“熟练”的标志,然而却容易坠入流俗,这是需要警惕的!

我十分赞同她在《砚余燕语》中所说“古人论诗有养心致厚之说,胸中不厚,内薄则外窘。所谓‘博观而约取,厚积而薄发’是也。诗如画,书亦然也。书何以为厚?当拟古不辍,然后化之”。拟古,虽不能泛泛,但也必须有一定的面。只有这样,才能涉取丰富,亦才可涵而化之。守定一家,或可专精,然终未广博,遑论厚耶!此中辩证法则,通于艺达于道矣!

毛燕萍是有一定综合素养的书家,她的诗情、画意、文心、琴韵,必将对其书产生积极影响。假以时日,相信她会有新的面貌。

2010年2月3日《书法报》

书法艺术网:http://www.sfrx.cn/paper/html/20100203/sfrx1402.html

|

兰亭诸子批评榜宋旭安 ■周德聪 当一种实用的文字书写上升为一种艺术表达的时候,技法功力固不可少,而秉赋性情更为重要。宋旭安的书法,可谓既见功力,又见性情,在诸多书体上均有一定成就。如果按书体排序的话,我以为他楷书第一、隶书第二、行草第三。

|